みなさんはAI時代に必要な教育とは何だと思いますか?

「学校の教育」「AI時代に必要な教育」「今の時代に必要な考え方」など、時代の変化とともに考えなければならないことも変わってくると思います。

今回はソフトバンク創業者の孫正義さんの弟であり、日本の実業家、投資家の孫泰蔵さんの書かれた本を紹介します。

それが本のタイトルは『冒険の書 AI時代のアンラーニング』です。

今のAI時代に必要な考え方を80の疑問で学べる1冊になっています。

「AIの時代だから、いったん古い考えや知識を学びほぐし、新しい考え方や知識を身につけよう」というのが、本のサブタイトル「AI時代のアンラーニング」です。

ナト

ナトわが子たちが、もう少し大きくなったら絶対に読んでほしいと思った一冊でした。

わが子だけでなく、自分の周りの人に強くおすすめできるほど、学べて考えさせられる最強の本でした。

今の時代を生きる人に、一回は読んでもらいたい本です。

冒険の書 AI時代のアンラーニングの内容

AI時代という新しい時代に必要な考え方が書かれています。

誰もが一度は思ったことがある疑問について学ばせてくれる1冊。

「学校の教育システムはどうしてこうなっているのか?」「学校の勉強はなぜつまらないのか?」「好きなことだけして生きていけないのか?」

そんな80の疑問をひとつずつ深堀して考えさせてくれる本です。

冒険の書の要約

この本では、多くのことを考えさせられました。

80の疑問の中には、あなたが疑問に思っていたことも解説されているかもしれません。

今回は80全てを書くわけにはいかないので、5つの要点を紹介します。

教育の本当の問題

ひとつの学校に縛られるのではなく、いろんな学校で好きなように学べないのか。

もっと言うなら、学びたいものや人が集まっている「本場」で学んだ方がいいと思います。

小学校・中学校では好きな講義・研究を選べず、興味のないこと、好きでもないことを学ばなくてはいけません。

この「当たり前の教育システム」に疑問を感じる人は、ほとんどいません。

それは「こういうもんだ」と思考が止まっているからです。

「めんどうだ」と考えるのは「効率的でやりやすい」と思い込んでいることが原因です。

ですが教育の本当の問題は、私たちが「教育サービスのお客さん」になってしまっているからです。

ほとんどの親が「子どもたちをどの学校や塾に入れたらいいか」しか考えない教育サービスの消費者になってしまっていることが問題なのです。

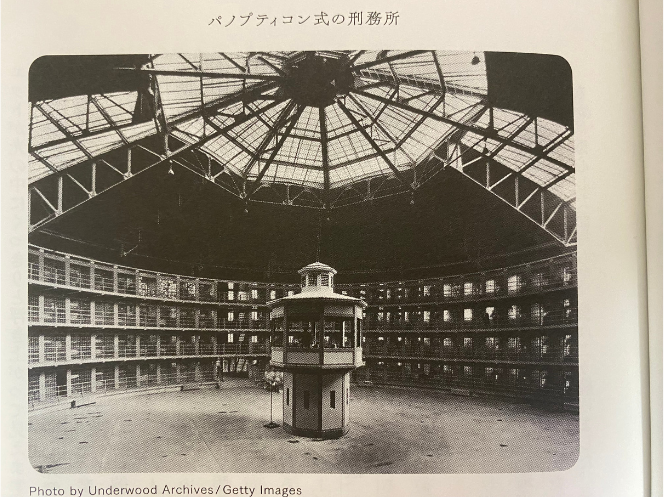

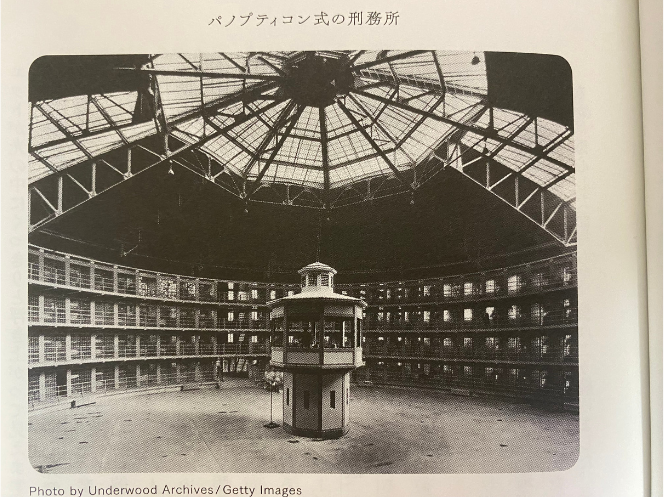

刑務所と同じシステムで子どもを監視

義務教育では「公平な教育」が悪い意味でいきわたっています。

そして、子どもたちを教師の監視と指導の下に置いて、学ぶ自由を奪っています。

学校の管理システムのルーツは「パノプティコン」とい刑務所にあります。

この刑務所は、囚人たちに「自分は常に監視されている」と思い込ませて服従させる仕組みになっています。

監視するのに最も効率が良く、最も安上がりで優秀な刑務所。それが「パノプティコン」です。

学校とパノプティコンは同じです。

学校は、監視・賞罰・試験という3つのメカニズムの複合体です。

規律や訓練で子どもたちを秩序の中にはめ込み、自ら服従するよう、巧妙にできています。

学校の勉強がつまらないのはなぜ?

本来、「遊び」と「学び」と「仕事」はひとつだったのに、それらが別々に分けられてしまった結果、すべてがつまらなくなってしまったと言えます。

学びがつまらなくなってしまったのには、「三重の遊んではいけない構造」があります。

ひとつ目、社会における「遊び」と「働き」の区別

2つ目、学校における「遊び」と「学び」の区別

3つ目、「自ら進んでする遊び」と「受け身の遊び」の区別

学校の勉強がつまらないのは、刑務所と同じシステムで子どもを監視していることに加えて、「学び」と「遊び」が切り離されてしまったからです。

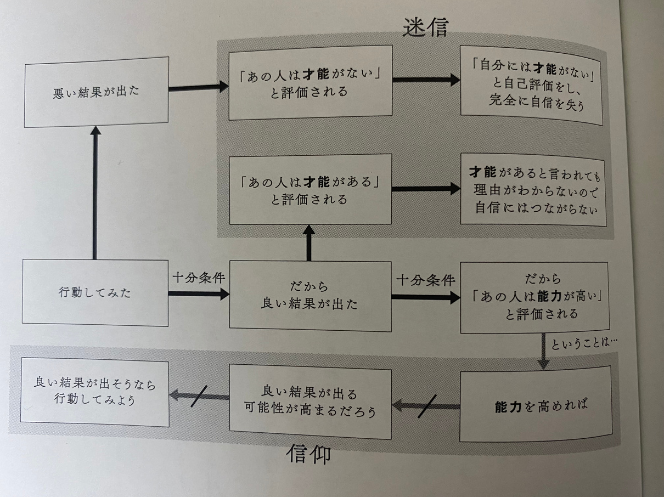

才能は百害あって一利なし

才能という実体のないものの存在を人々が信じてしまう理由は「後知恵バイアス」という心理学の用語から説明がつきます。

後知恵バイアスはとは結果を知ってから「やっぱりそうだと思った」とまるで事前に予測できたかのように感じる心理を言います。

結果論で評価する社会は、「誰かが失敗する」→「結果論で責めたてる」→「ちぢこまる」→「先手を打たなくなる」→「後手にまわる」→「手遅れになる」という展開になります。

「才能」は能力と同じで、部外者による浅はかな評価にすぎません。

「才能がある」と語るのは迷信を信じるか信じないを語るにすぎないと言ってもいいです。

その意味では、才能という迷信も「百害あって一利なし」だと言えます。

ギブ・アンド・ギブンの関係

日本の教育者で研究者のユウタ・チカウチは『世界は贈与でできている』で「贈り手にとって、受け手は救いとなる存在だ」と言っています。

この世に生まれてきた意味は、与えることによって与えられる。いや、与えることによって、こちらが与えられてしまう。

ユウタ・チカウチ

与えることで与えられるならなら「ギブ・アンド・テイク」とは言わずに、「ギブ・アンド・ギブン」の関係があれば、社会はきっとうまく回ります。

豊かさを後の世代に贈り続けることで、みんな豊かになれる。

豊かさを分け続ける。それこそが、本当の「豊かさ」です。

最後に

いかがだったでしょうか?

教育の問題・管理システムと、「遊び」と「学び」を分けたことによって勉強がつまらなくなってしまった。

「社会を変えたければ、教育も同時に変えないといけない」という本文の言葉があります。

本当にその通りと納得はできるけど、多くの人がこの考えになり、教育を変える意識を持たないと変えることはできないですよね。

このほかにも、多くのことを80の疑問からは考えさせられました。

今の時代を生きるために、必要な考え方が書かれた最強の本だと思ってます。

この本を読んで、少しでも学ぶことができたなら、周りの人に紹介してみてください。

コメント